Журналисты "Поляны" пообщались с Мариной Фурик, производителем иван-чая из Забайкальского края. Она с нуля построила свой бизнес, и теперь ее бренд Greenton считается одним из самых популярных в регионе. "Поляна" узнала об особенностях переработки кипрея, мобильных цехах, продвижении экопродуктов в Забайкалье и фитооздоровлении.

– Марина, расскажите, как вы пришли в отрасль лекарственного растениеводства и чем в ней занимаетесь?

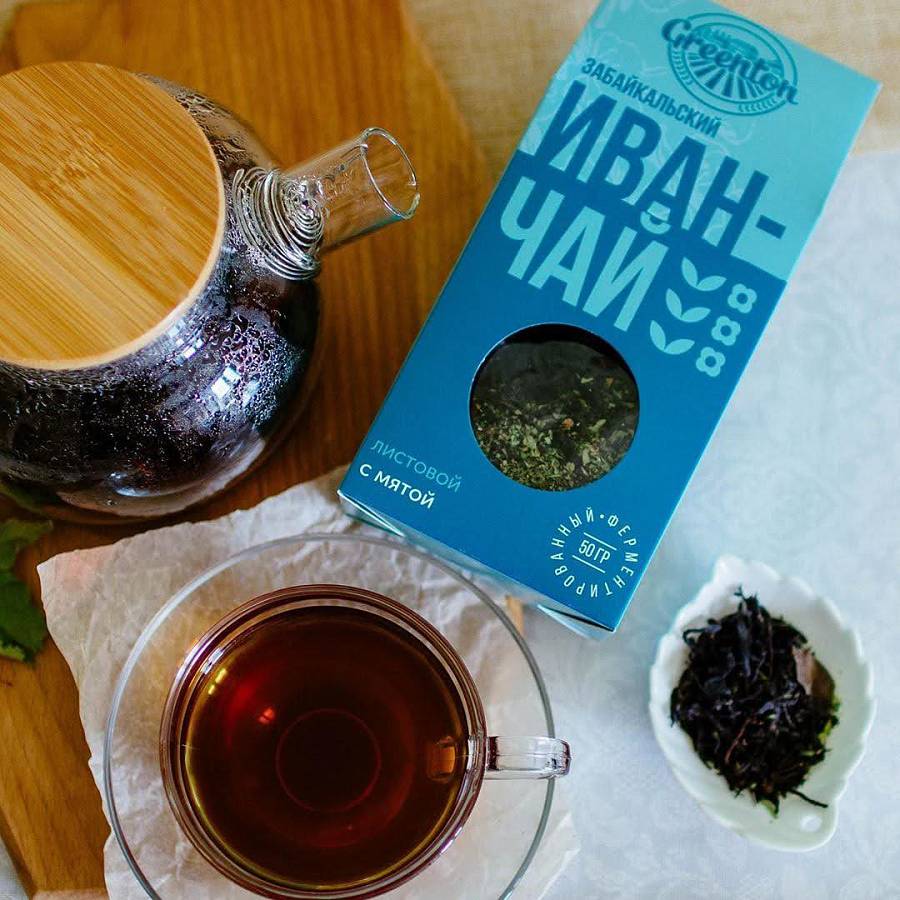

– Мы занимаемся производством – из кипрея узколистного делаем иван-чай. Перерабатываем, ферментируем, изготавливаем на профессиональном оборудовании.

– Как вы выбрали эту нишу, почему именно иван-чай?

– Потому что он начал набирать популярность где-то в 2014 году. Появилось много производителей. Об иван-чае очень много говорили – и в интернете, и по телевидению. У нас тогда вообще был совершенно другой бизнес. Мы занимались оптовой торговлей продуктами питания и алкоголем. На тот момент мы искали новое направление и вот так обратили внимание на иван-чай.

– То есть вы пришли в отрасль с нуля? С какими сложностями вы столкнулись?

– Опыта у нас вообще не было. Поначалу искали информацию по крупицам в интернете: сообществ по производству тогда не было, посоветоваться было не с кем. Потом закупали оборудование практически по наитию, но чудом попали в цель. У нас не было стартового капитала, поэтому купили буквально самый минимальный набор.

– Помните, что купили в первую очередь?

– Так получилось, что у нас даже помещения не было. Поэтому мы решили оборудовать мобильный цех. Он представлял собой обычный 40-футовый контейнер, в котором мы сделали сушилку, комнату для ферментации и роллерную для скрутки листа. С помощью местных инженеров смонтировали сушилку на дровах и ферментационную.

– Как увеличивались объемы продаж? Были ли сложности с реализацией?

– Именно в нашем регионе иван-чая было мало, он только начал появляться на полках. Аудитория его еще не знала. Интересовал он разве что тех, кто сам его делал в домашних условиях. Иными словами, сложность заключалась именно в том, чтобы зайти в торговые сети с новым продуктом. Мы практически не тестировали товар – сразу вышли с первой партией на рынок и довольно долго пытались ее продать. Выручил предыдущий опыт в оптовой торговле: у нас были контакты с сетями, поэтому первое время мы сами ходили по магазинам и предлагали товар. Проводили дегустации, показывали, доказывали, что наш чай вкусный. Самостоятельно устраивали акции.

– Это дало результат?

– Да, сначала наш чай появился в небольших экомагазинах. На "островках", где продают мед, травы, фермерские товары. Потом мы зашли в торговые сети, но тут дала о себе знать проблема с упаковкой. Выяснилось, что наш крафтовый пакет с обычной наклейкой не подходит для сетевых полок. За три месяца мы разработали новый дизайн, переупаковали наш чай и наконец-то полноценно зашли в сети.

– Уточните объем первой партии?

– Две тысячи упаковок. Тогда у нас было всего шесть вкусов. Потом мы расширили линейку до 15 вкусов. Со временем убрали отдельные позиции, так как некоторые растения попали в Красную книгу. Также сократили невостребованные товары. В результате остались восемь основных вкусов.

– Получается, в стартовый для вашей компании 2016 год объем партии составлял 2000 упаковок. Какие объемы сегодня?

– Сейчас мы развиваем два направления. В рамках первого мы продаем чай для своего региона. Здесь мы уже достигли потолка. У нас небольшое население, плюс мы передали локальные продажи дистрибьюторам, поэтому массового увеличения спроса ждать не приходится. Так что мы полностью сосредоточились на производстве. Одновременно самостоятельно и выпускать, и продавать – это очень сложно. Второе наше направление охватывает весь российский рынок. Мы запустили цеха по производству иван-чая в разных регионах и стали оптовым поставщиком сырья.

– За какой период ваш бизнес вырос от первой партии и замены упаковки до стабильных объемов, потолка в регионе и дистрибуции?

– В 2018 году мы обновили упаковку под сети, а в 2021 году уже отдали все на дистрибуцию, которая сейчас охватывает весь Забайкальский край. Тут надо еще учитывать, что летом работа по продажам у нас почти останавливалась, так как мы всецело погружались в производство. Кроме того, поначалу все финансирование уходило на совершенствование производственной части, поэтому позволить себе собственный отдел продаж мы не могли.

– Вы начинали с нуля, а теперь ваш бренд ведущий в Забайкалье. Когда пришло ощущение успеха, в какой момент вы поняли, что все получилось?

– Когда смогли наладить продажи, потом делегировать их и перейти к масштабированию производства.

– Насколько увеличились объемы производства после передачи продаж дистрибьюторам?

– Примерно в два раза. Основное преимущество дистрибуции в том, что она экономит наше время. Допустим, не нужно тратить силы на логистику. Забайкальский край очень большой. У нас не было возможности добраться до маленьких сел и небольших городов, а дистрибьюторы могут.

– Вы закупаете сырье для производства?

– Да, у населения.

– Есть ли какие-то сложности в сфере закупки?

– Очень не хватает рук. Раньше на сборе работали студенты, жители деревень. Когда мы начинали, за килограмм сырого листа платили около 50 рублей. Но надо учитывать, что этот труд очень тяжелый. Летом у нас жарко, поэтому сбор шел только в утреннее время. Потом лист начинал гореть, люди – уставать. Правда, были у нас сборщики, которые успевали и 100 кг листа собрать. В целом людей и тогда не хватало, а сейчас – тем более. Мы могли бы производить и больший объем, но все ограничивается сбором. Проблема еще в том, что у нас в регионе собирание не считается профессией. Совершенно другая ситуация, например, в Иркутской области – она заточена на этот бизнес. У нас как-то не принято зарабатывать на сборке того же чабреца или кипрея.

– Как вы думаете, люди не собирали травы, потому что это тяжело или недостаточно оплачивается?

– Насчет недостаточной оплаты – не знаю. За шесть часов вполне можно собрать 100 кг. Даже если считать по 50 рублей, то 5000 за шесть часов – это сравнительно немало. В 2016–2017 годах это было отличное подспорье. Причем наш цех находился недалеко от поля, и мы подвозили мешки.

– А были сборщики, которые сотрудничали с вами на постоянной основе?

– Таких было немного, но они приезжали каждый год. Некоторые даже посвящали сбору свой отпуск.

– Есть ли какие-то особенности работы именно с кипреем и иван-чаем?

– Исходя из практического опыта, мы пришли к выводу, что кипрей из разных регионов имеет далеко не одинаковый объем листа и совершенно по-разному ферментируется. Допустим, наш забайкальский кипрей сам по себе очень мелкий, немного суховатый. Он до 60 см, поэтому собирать его приходится на коленках. Но у нашего листа отлично идет ферментация. В более влажных регионах лист кипрея намного больше и толще, растение вырастает выше человеческого роста. Однако иногда плохо идет ферментация. Один из примеров – когда в прошлом году ставили производство на Алтае, процесс ферментации был очень сложным, поэтому пришлось на месте совершенствовать ферментационную комнату.

– А от чего зависит, пойдет ферментация или нет?

– Многое зависит от влаги в листе. И погодные условия играют огромную роль. Я ранее говорила про Алтай. Мы многими методами пытались там добиться ферментации, экспериментировали с повышением и понижением температур. Процесс пошел только благодаря индивидуальным настройкам оборудования, когда мы выбрали влажность на максимум.

– Где самое лучшее сырье?

– В западной части России, в Вологодской области, в Ярославской. Подмосковье дает хорошие объёмы, которые легко ферментируются.

– Есть ли еще какие-то нюансы?

– Кипрей – это дикорос. Он может десять лет расти на одном месте, а потом уйти. С другой стороны, кипрей очень сильный, он буквально забивает другие растения своей корневой системой. У нас был случай в Забайкалье, когда кипрей начал расти на месте пожара. Раньше его там не было, а вот после пожара появился.

– Наверное, поэтому вы и используете мобильные цеха, чтобы следовать за кипреем.

– Верно, мы не рекомендуем строить стационарные цеха, если рядом нет крупного ареала произрастания кипрея. Везти лист на дальние расстояния тоже сложно, так как он может сопреть. Его надо очень быстро доставить, подвялить, обработать роллером и ферментировать. Именно поэтому мы стараемся использовать мобильные цеха.

– Расскажите о них подробнее. Это ваша идея или вы ее где-то подсмотрели и доработали?

– Мы увидели мобильный цех по переработке дикоросов еще в 2016 году в Томске, когда искали стартовый экономичный вариант для своего производства. Он представлял собой контейнер, в котором сушились травы, грибы, ягоды. Мы взяли эту идею за основу и адаптировали под кипрей.

– Мы знаем, что вы консультируете начинающих производителей. Что нужно для старта сейчас?

– Я консультирую в Telegram не только по иван-чаю, но и по другим травяным чаям. Когда запускала консультации, думала, что новички придут, а пришли бизнес-партнеры. Но и неопытные ребята тоже были, конечно же. Чаще всего они задают вопросы, связанные со стартовым капиталом и оформлением деятельности. Касательно денег очень хорошо помогает государственная поддержка.

– На какую помощь сейчас можно рассчитывать?

– На помощь, связанную с сертификацией, с компенсацией затрат, с продвижением. Плюс начинать можно и с малых объемов – в таком случае не обязательно иметь оборудование. Самое главное – это протестировать продукт и найти свою аудиторию. Относительно этого уже выбирается канал продаж. Так складывается стратегия торговли, что очень важно. Конкретных льгот для производителей иван-чая сейчас нет, потому что у нас нет отдельного ОКВЭДа. У нас общий ОКВЭД по производству чая и кофе. Правда, есть сельхозпроизводители, у которых в видах деятельности присутствует переработка дикоросов. Вот они, когда подают заявки на грант, иногда дополнительно указывают переработку кипрея, и получают таким образом поддержку. Но если указать кипрей как основное направление, то господдержку не получишь.

– Получается, получить грант на переработку дикоросов возможно, а на кипрей – нет. Но кипрей же тоже дикорос?

– Официально – нет. Сейчас представители отрасли пытаются решить эту проблему. Вроде как кипрей добавили к сельхозпродукции, но на льготах это пока не отразилось.

– Нужно ли иметь специализированное образование, чтобы заниматься производством чая?

– Здесь нужно четко разграничивать. Если вы занимаетесь простыми вкусовыми чаями, то курсов будет достаточно. А вот лечебные чаи имеет право составлять фитотерапевт – человек с медицинским образованием. Очень жаль, что есть недобросовестные производители, которые выдают обычные чаи чуть ли не за средство исцеления от рака и других страшных болезней.

– То есть без медицинского образования можно делать только вкусовые чаи?

– Вкусовые и, скажем так, чаи, направленные на общее оздоровление. Это уже не фитотерапия, а фитооздоровление. Но и здесь нужно держать в уме, что организм каждого человека индивидуален, поэтому купаж тоже должен составляться под конкретного заказчика. Я не рекомендую начинающим производителям сразу углубляться в эту нишу.

– Расскажите о купажировании. Насколько я понимаю, это важный процесс.

– Купажирование – это не просто смешение трав. Здесь следует сразу учесть важный нюанс: травяные чаи бывают вкусовые и лечебные. Последние еще называют функциональными или направленными. Они сейчас набирают популярность, особенно бодрящие и успокаивающие. Но часто бывает так, что производители допускают ошибки или намеренно вводят покупателей в заблуждение, когда называют чай успокаивающим, а на самом деле никакой синергии трав там нет. Наоборот, они конфликтуют и за счет этого тонизируют нервную систему. Поэтому начинающим производителям, у которых нет необходимых знаний о травах, не стоит заниматься функциональными напитками, чтобы никому не навредить.

– Вы специализируетесь на вкусовых или функциональных чаях?

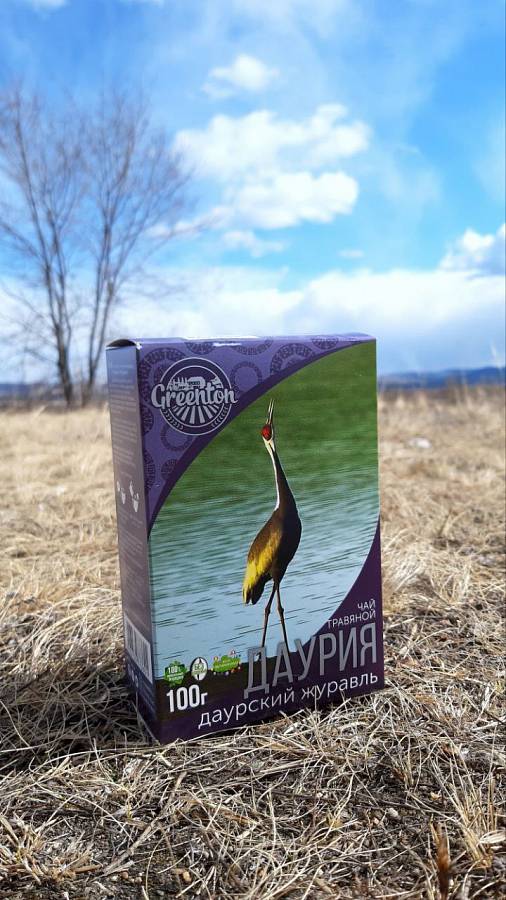

– У нас вкусовые чаи на основе иван-чая и лапчатки рябинколистная. Последний мы выпускаем в рамках проекта "Даурия", нацеленного на помощь заповеднику.

– А можно подробнее?

– В 2020 году мы решили поддержать Даурский заповедник, привлечь внимание к проблеме исчезающих животных. В рамках этой акции мы выпустили чаи с растениями, характерными для нашего региона. Одним из растений оказалась лапчатка рябинколистная: мы ее ферментировали и получили очень вкусный чай, который ранее в России не выпускали. Потом на основе этого ароматного уникального чая мы начали делать купажи, смешивая лапчатку с нашими региональными травами. С заповедником мы заключили контракт, в рамках которого на нужды животных перечислялась определенная сумма с каждой пачки. На упаковке разместили изображения животных. Сделали двустороннюю пачку для туристов на русском и английском языке с описанием чая, заповедника и нашего проекта.

– Вы планируете еще расширять линейку продуктов?

– Для нашего региона – пока нет. У нас нет такого спроса на травяные чаи, как, допустим, на западе страны. Жители нашего региона предпочитают крепко заваренный китайский или индийский чай, с сахаром, с молоком. Да, сейчас есть тренд на ЗОЖ, на экотовары, на напитки без кофеина, но у нас он не настолько силен. Здесь так и не привыкли толком к травяному чаю – пьют кофе или обычный байховый.

– То есть иван-чай более-менее аудитория восприняла, а вот другие травяные чаи по-прежнему считаются экзотикой?

– Их больше воспринимают как часть лечения, что ли. Мало кто думает о том, что чагу или, допустим, лапчатку можно использовать как добавку к пище. У нас есть линейка фильтр-пакетов в индивидуальной упаковке на основе чаги. Выпустили четыре вкуса: классический, с мятой, с чабрецом и с листом смородины. И вот парадокс: казалось бы, у нас в регионе чага известна, ее очень много, а вот в фильтр-пакетах ее поначалу не принимали. Пришлось очень долго приучать аудиторию к продукту.

– А на маркетплейсы вы выходили с чагой?

– Выходили, но ненадолго. В нашем деле важно выбрать канал продаж и направить на него все усилия. Не стоит распыляться. Продажи в интернете были, но не настолько большие, чтобы работать в этом направлении дальше. Поэтому решили вернуться к привычным каналам. Сделали упор на свой регион, провели множество акций и все-таки смогли относительно популяризировать чагу в нашем регионе.

– Сколько времени ушло на популяризацию?

– Примерно год, после чего уже пошли стабильные большие продажи.

– Кажется, что вы совершенно не боитесь рисковать. Пришла идея – сделали, выпустили на рынок, приучили аудиторию. Случалось ли, что какие-то продукты пришлось убрать из линейки, несмотря на ваше умение влиять на спрос с помощью акций?

– Есть такие примеры. Допустим, иван-чай с листом малины. Сам по себе лист не дает ни аромата, ни вкуса, поэтому от этой позиции мы отказались. У нее был хороший химический состав, но люди привыкли к тому, что у чая должен быть яркий вкус, а лист малины этого не дает.

– А были неожиданные реакции аудитории? Например, вы не возлагали на продукт особых надежд, а люди просто сметали его с полок. Или наоборот: вы думали, что вот этот товар точно выстрелит, а в итоге на него нет спроса?

– Ситуация с чагой оказалась неожиданной, о ней я уже упоминала. Мы тогда изучили российский рынок чаги и по объему, и по товарным позициям. Поняли, что в нашем регионе ее нет, хотя ее хорошо знают. Проще говоря, думали, что нашли дефицитную и востребованную нишу, как с иван-чаем. А в результате нам пришлось повоевать с торговыми сетями, чтобы они вообще взяли чагу на полки. Долго работали с дирекциями, проводили дегустации. Многие оценили качество именно нашего саше. При этом руководство торговый сетей часто посещает выставки различной продукции, в частности в сфере чая и кофе, поэтому мы были рады тому, что именно наш товар признали. И мы постоянно давали скидки на вкусы – например, в этом месяце скидка на чагу с мятой, в следующем – на чагу с чабрецом.

– С таким напором, в хорошем смысле слова, ваш товар просто невозможно не признать. Скажите, а с заведениями общественного питания вы сотрудничаете?

– У нас как-то кофейни запрашивали иван-чай в фильтр-пакетах, но мы не стали развивать это направление. Согласно нашему исследованию, местное население предпочитает пить в кафе обычный чай, а не травяной. Мы запускали с кофейнями нашу продукцию просто в заварочных чайниках, но не пошло.

– В вашем канале мы прочли, что ваш бизнес по производству чая работает полностью дистанционно. Расскажите, как вам удалось этого добиться.

– Здесь все просто. Продажи, как я уже говорила, отошли дистрибьюторам. Сборщики уже обучены и наработаны годами. Переработку в мобильных цехах тоже уже не нужно контролировать.

– Сколько же у вас сейчас цехов?

– В Забайкалье сейчас у нас один цех. Еще три дополнительных цеха, которые мы ведем совместно с партнерами. Мы сейчас делаем упор на поставки кипрея для контрактного производства. То есть в начале сезона собираем заявки от фабрик, которые занимаются непосредственно купажированием. Потом считаем объем поставок по каждой позиции и заготавливаем его. Это касается не только кипрея – мы также поставляем соссюрею иволистную и леспедецу копеечниковую. Раньше еще заготавливали копеечник альпийский, но потом от него отказались – спрос оказался небольшим, плюс это растение сложно собирать, так как он быстро набирает коробочку и утрачивает свои полезные качества. Аналогичная ситуация была с патринией скабиозолистной: на нее были заказы, но небольшие, поэтому мы решили сосредоточиться на тех позициях, которые идут большими объемами. Основные наши клиенты – это оптовики, которые потом перепродают продукт более мелкими партиями, и производители.

– О каких объемах поставок идет речь?

– Например, леспедеца и соссюрея продаются по две тонны по каждой позиции. Здесь сложно прогнозировать, так как мы имеем дело с дикоросами. Да и погодные условия оказывают огромное влияние. Допустим, в прошлом году практически все травы выгорели из-за жары.

– Ранее вы упомянули, что ваши сотрудники проходят обучение. Сотрудничаете ли вы с какими-то образовательными и научными организациями?

– Нам помогали специалисты из Иркутского университета, особенно в вопросе составления купажей. Много консультировались с Еленой Корсун из Института восточной медицины РУДН. Разумеется, сотрудничаем с профильными лабораториями. Жалко только, что по кипрею нет отработанных исследовательских методик как, допустим, по ромашке. Поэтому не с каждой лабораторией мы можем наладить сотрудничество.

– Какие планы на будущее?

– Будем повышать объемы производства, запускать новые цеха. Потому что спрос на рынке большой, объемов пока не хватает. Как правило, к декабрю весь кипрей уже реализован, и покупателям приходится ждать. Хотим выйти на экспорт, потому что иностранные потребители тоже интересуются дикоросами. В основном – китайское направление, – мы были на выставках, видели большой спрос. В Европе, например, иван-чай вообще под запретом из-за накопления алкалоидов, хотя доказано, что они разрушаются при ферментации. Но пока с иван-чаем проблемы на законодательном уровне, поэтому об экспорте говорить сложно.

– Что-то известно про законодательные инициативы, направленные на облегчение торговли иван-чаем?

– Да, пытаются продвигать подобные инициативы. Александр Хлынов много для отрасли делает. Его в целом считают первооткрывателем этого бизнеса в России. Нюргуяна Заморщикова, владелица бренда "Сахачай", также занимается этим вопросом. В любом случае мы будем продолжать популяризировать травяные чаи в нашем регионе. Хотим показать, что травяной чай – это не про лечение, а про вкус.

– Наверное, среди людей есть некая установка, что за травяным чаем нужно идти в аптеку, а не в супермаркет.

– Именно это мы и хотим изменить. Чтобы в заведениях общественного питания подавали не только чай с ягодами, заваренный в чайниках, но и пакетированный травяной чай. А для этого нужно влиять на потребительский спрос, популяризировать травы. Мы надеемся, что в этом нам поможет туризм и экотренд. Мне нравится видеть, как в Иркутске и в Улан-Удэ развивается лекарственное растениеводство. При этом мы же совсем рядом находимся. Так приятно, что в Иркутске постоянно запускаются обучающие курсы. Надеемся, что скоро так будет и у нас.