Десять лет назад проект "Дарвин" вышел на рынок биопрепаратов с одним продуктом – средством для переработки нефтезагрязнений. Сейчас, благодаря грамотному использованию научного потенциала и постоянному изучению рынка, проект разработал свыше 20 биопрепаратов, в том числе и для укоренения редких растений. Также "Дарвин" занимается микроклональным размножением востребованных культур и активно развивает собственное производство. Поляна пообщалась с руководителем компании Денисом Александровичем Ивасенко о разработке препаратов, сотрудничестве с Томским госуниверситетом и разведении растений.

– Денис, как возникла идея проекта "Дарвин" и с чего вы начинали?

– История началась с того, что я и мой друг работали руководителями отделов на предприятии, которое занималось биопрепаратами. В один момент наши взгляды с начальством разошлись, мы уволились и создали свою компанию, которую назвали "Дарвин" в честь великого ученого. Имя Дарвина – это символ эволюции, и запуск собственного дела для нас тоже был некой эволюцией.

– Очень символично. Скажите, пожалуйста, в какой отрасли вы работали? Как я понимаю, вы продолжили развиваться в той же нише, только уже работая на себя?

– Можно и так сказать. Мы работали на предприятии, которое занималось рекультивацией нефтезагрязненных земель. В 2014 году мы создали "Дарвин". Я по образованию – микробиолог и биотехнолог, а мой друг – эколог и проектировщик. Мы с нуля разработали биопрепарат для переработки нефтесодержащих отходов и вышли с этим продуктом на рынок. Но мы не хотели останавливаться на одной переработке нефтезагрязнений. Собственно, из-за этого мы и разошлись во мнениях с начальством – хотели расширять линейку препаратов.

– Почему вы решили увеличить ассортимент? Просел спрос на изначальный препарат или другие казались более востребованными?

– Дело в том, что биопрепараты можно использовать только весной и летом, потому что все биологические процессы происходят в теплый период времени. Мы не хотели, чтобы наш бизнес был сезонным. Создав "Дарвин", мы начали активно искать другие сферы, где пригодились бы наши знания.

– Таким образом вы перешли от очищения нефтезагрязненных земель к нуждам сельскохозяйственной отрасли?

– Да, мы внимательно изучили экологические проблемы сельского хозяйства нашего томского региона и решили с ними бороться. В итоге в 2014 году мы вышли на рынок с одним препаратом, а сейчас у нас их более двух десятков. Также мы постоянно ведем исследования, внедряем новые продукты и технологии. На данный момент у нас три направления деятельности. Первое – это исследования и разработки в области естественных наук, где мы создаем природоподобные технологии по переработке органических отходов, а также решения, направленные на защиту растений и животных. Второе направление – разработка препаратов. Третье – технологии in vitro для растениеводства. В рамках последнего мы как раз работаем над микроклональным размножением растений.

– Были ли какие-то направления, от которых вы отказались? Попробовали и поняли, что нет.

– Такого не было. У нас пока только прирост по направлениям. Бывает, конечно, что год к году какое-то направление проседает в плане денежного оборота. Например, в период коронавируса у нас сильно просело производство биопрепаратов. Зато стали мощно развиваться технологии in vitro в растениеводстве. На данный момент по 40% оборота компании приходится на производство биопрепаратов и растений, около 20% – на научно-исследовательские разработки.

– Какое направление наиболее затратно? Что требует постоянного финансирования?

– Наиболее затратны растения, так как в этом направлении задействовано большее количество людей. Сейчас в этой нише у нас работают четыре биотехнолога, два лаборанта, садоводы и другие специалисты. По микробиологическому направлению, для сравнения, работает один микробиолог и два технолога. При этом у обоих направлений примерно одинаковый оборот.

– Ранее вы сказали, что изучали проблемы рынка. Скажите, какие основные сложности в индустрии?

– Я могу говорить о том, что касается биотехнологий. Первоначально мы вообще не совсем верно представляли потребности рынка. Вот ситуация для примера. Мы разработали препарат для переработки органических отходов. Страна активно наращивает объемы животноводства – стало больше мяса, но и больше отходов, поэтому мы думали, что наш продукт будет актуален. Приходим к производителю с продуктом, а он нам говорит, что проблема у него совершенно другая: мы сделали препарат для жидких отходов, а у него накапливаются твердые. Мы в срочном порядке разработали другой препарат, ускоряющий компостирование. Так и продвигалось наше изучение рынка, на реальных примерах. Вот однажды к нам обратился производитель свинины, у которого была высокая смертность поросят первого месяца жизни. Если норма 5%, то у него выходило 20%. Мы выяснили, что проблема возникла из-за неправильного содержания животных и некорректного использования химических дезинфектантов. Проще говоря, на отходах образовывалась кишечная микрофлора, которая попадала в организм поросят и убивала их. В результате мы предложили принципиально новую технологию обработки помещений нашим препаратом на базе пробиотических микроорганизмов. В итоге полезные бактерии утилизировали отходы прямо в процессе их накопления и смертность поросят снизилась до нормы.

– К рынку растений у вас аналогичный подход?

– Да, отталкиваемся от потребностей рынка. В прошлом году произвели 139 тысяч растений. В основном это плодово-ягодные культуры, которые востребованы в нашей области. У нас сейчас очень активно развивается садоводство. Рядом с Томском, например, есть сад со 100 гектарами жимолости. Интересная ягода, много сортов, сейчас в основном ее производим. Также в ассортименте садовая земляника, малина, крыжовник, смородина, декоративные растения.

– То есть изначально вы делали препараты для растений, а потом перешли к выращиванию культур?

– Да, тут надо уточнить, то 90% нашего штата – выходцы из Биологического института Томского государственного университета. Так что мы все биологи. И однажды к нам обратился производитель, который устал заказывать посадочный материал в Москве и терять его за две–три недели доставки. Он заказал у нас растения. Раньше мы этим не занимались, но в штате был физиолог растений. Попробовали – и получилось. Сейчас направлению растений в нашей компании четыре года.

– Расскажите подробнее и о препаратах, и о растениях.

– У нас разработано свыше десяти препаратов. Это средства защиты растений, так называемые биологические пестициды на основе бактерий и грибов. Биологические пестициды более безопасны, чем химические. Например, есть бактерия Bacillus thuringiensis, вырабатывающая бета-токсин, который убивает насекомых, попадая в их пищеварительную систему. Также есть хищный гриб и другие микроорганизмы, которые являются естественными врагами насекомых. Есть и микробиологические удобрения, например, на основе свободноживущих и симбиотических азотфиксирующих микроорганизмов, которые переводят недоступный для растений газообразный азот в доступную нитратную форму. Есть фосфатмобилизующие микроорганизмы, которые делают доступным для растений фосфор почвы. Последняя наша разработка – микоризообразующий препарат для укоренения вересковых растений, например, голубики, черники, рододендрона. Они сами по себе плохо укореняются, но в симбиозе с грибом у них развивается мощная корневая система. На текущий момент работаем над микоризообразующим препаратом для хвойных растений.

– Ранее вы упомянули, что производите жимолость, садовые культуры. Что еще присутствует в ассортименте?

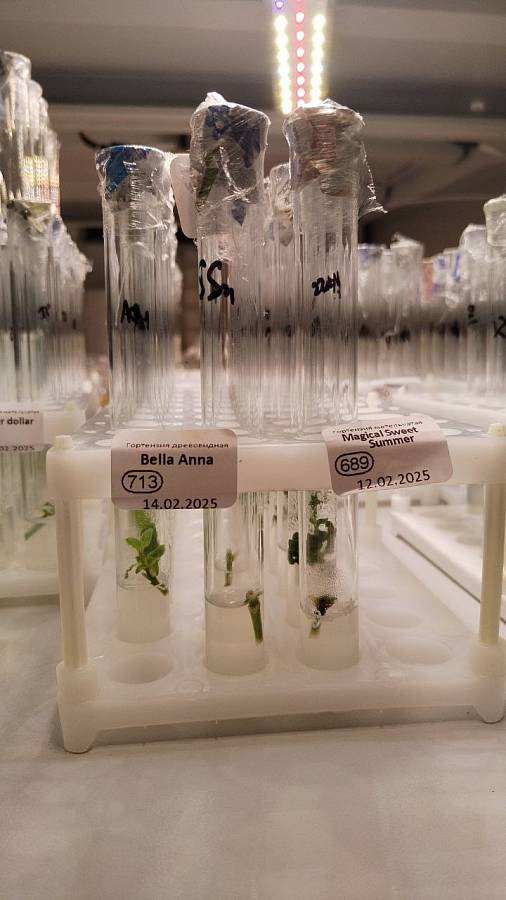

– Малина, крыжовник, арония, земляника, ежевика, декоративные культуры – более двух десятков сортов гортензии, розы. На данный момент у нас больше 160 позиций.

– У вас на сайте указано, что вы разрабатываете индивидуальные решения для фермеров. Про животноводство мы поговорили, а в растениеводстве были ли какие-то интересные, запомнившиеся вам случаи, например, как с поросятами?

– В числе наших клиентов есть большое предприятие, которое занимается промышленными садами. Сейчас эта компания работает над развитием облепихового сада. Проблема в том, что облепиха плохо размножается in vitro. Многие лаборатории бьются над задачей разведения облепихи методом микроклонального размножения. Она прекрасно вводится в культуру, но практически не размножается. В чем причина, никто толком не знает. Но у нас в штате есть не только физиологи растений, но и микробиологи, которые изучили облепиху и выяснили ее связи с симбиотическими микроорганизмами. Сейчас мы выделили из естественных условий ряд микроорганизмов и разрабатываем препарат, который поможет облепихе укореняться. Работа проводится с совмещением двух технологий – микробиологии и in vitro технологии для растений.

– Что самое сложное в разработке препаратов – поиск идеи, подбор специалистов, финансирование? Возможно, регистрация? Где в этой цепочке самое слабое место?

– Самое слабое место – в регистрации. Средства защиты растений по законодательству попадают в категорию пестицидов и агрохимикатов. Препараты, не включенные в каталог пестицидов и агрохимикатов, нельзя реализовывать. А включение стоит довольно больших денег и занимает длительное время. Мы небольшое предприятие, поэтому у нас разработок много, но пока не можем многое выпустить на рынок из-за сложностей с регистрацией. Мы ведем разработки и параллельно ищем инвесторов, чтобы легализовать результат.

– Какой объем финансирования необходим для регистрации?

– Речь идет о нескольких миллионах рублей. В среднем – 3–5 миллионов. И это только за один препарат. Но мы не останавливаем разработки. Основную прибыль нам приносят биопрепараты, которые не подлежат обязательной регистрации. Допустим, биологические препараты для переработки органических отходов, включая растительные, для переработки сточных вод, нефтезагрязнений.

– Охарактеризуйте, пожалуйста, текущую ситуацию на рынке растений. К чему наибольший интерес, есть ли дефицит по каким-то позициям?

– Дефицит есть, мы видим большой спрос, допустим, на садовую землянику. Сейчас мы работаем с несколькими фермерами, которые раньше привозили посадочный материал из Европы. Сейчас европейские поставки дороги и малодоступны. Поэтому фермеры приходят к нам с заказами на производство посадочного материала. Им интересна наша технология in vitro, потому что она позволяет не только быстро размножить, но и оздоровить растение. В процессе работы мы стерилизуем материал с помощью дезинфектантов, в результате чего уничтожаются грибки, бактерии, нематодные инфекции. Также есть технологии оздоровления от вирусных инфекций. Последние мы пока не задействуем, еще задач таких не было.

– Расскажите подробнее о технологии микроклонального размножения и её перспективах.

– Это один из способов вегетативного размножения. Того, чем занимается каждый садовод, когда черенкует растения. Но именно микроклональное размножение обладает рядом преимуществ. Во-первых, оно оздоравливает, как я уже говорил. Во-вторых, это лабораторная технология, которая не привязана к сезону. Например, сезон 2025 года для нас начался в октябре 2024-го. Мы начали вводить растения в культуру, потом приступили к размножению и в течение 4–6 месяцев получим продукт. Если традиционным методом с одного куста можно получить максимум 50–100 черенков, то микроклональная технология позволяет из одной почки сделать тысячи растений. Вот сейчас мы размножаем канадскую жимолость. В культуру ввели в октябре, а сейчас получили уже 18 тысяч саженцев. В нашем районе есть предприятие, которое занимается селекцией растений: специалисты вывели новый сорт растения, не буду его называть – это коммерческая тайна. Так вот, получили они очень перспективное растение, но поняли, что традиционным методом будут слишком долго его размножать. На размножение в большом объеме ушло бы пять лет, а рынок требует уже сейчас. Мы заключили с ними договор и теперь сократим этот пятилетний период буквально до трех месяцев, чтобы наши партнеры сразу вышли на промышленный масштаб.

– Есть еще какие-то преимущества in vitro технологии?

– Да, она позволяет производить растения, которые плохо укореняются – например, розы, крыжовник. Наша компания полтора года отрабатывала технологию размножения крыжовника – теперь мы можем его хорошо укоренять. Есть технологии для улучшения размножения хвойных растений, но мы этим не занимаемся.

– А лекарственные растения?

– Мы начали развивать это направление. Сейчас может похвастаться только хорошо отработанной технологией размножения лапчатки белой. В процессе разработки технология для золотого корня и женьшеня. Женьшень еще на начальном этапе, а вот золотой корень мы уже научились размножать и укоренять. Но возникла проблема с адаптацией, сейчас отрабатываем именно этот процесс.

– Как устроены этапы и процессы технологии?

– На первом этапе идет отбор эксплантов – частей растения, которые будут использоваться в работе. Второй этап – стерилизация материала. Потом – размножение с получением микроклонов. А затем уже адаптация микроклонов – переход из условий in vitro в обычные, из стерильной среды в естественную. В пробирке они в условиях 100%-й влажности, поэтому все устьица растений открыты. Если достать растение из in vitro и сразу посадить, то растение проживет не больше 10 минут из-за потери влаги. Поэтому процесс адаптации так важен. Длится в среднем 3–4 недели.

– Как именно происходит адаптация?

– Сначала мы переносим растения в микропарники. Это, если простыми словами, заклеенные скотчем емкости. Данный этап нужен для того, чтобы растение корешками зацепилось за почву. Затем мы понемногу открываем парники, добавляя естественную вентиляцию. За 2–3 недели влага постепенно испаряется. Когда на крышках парников уже не остается конденсата, мы их полностью открываем.

– То есть адаптация – это процесс постепенного снижения уровня влаги?

– Да.

– И именно этот процесс – самый сложный этап микроклонального размножения?

– Не совсем. Отработка технологии микроклонального размножения для каждого нового растения – небольшое научное исследование. Надо подобрать питательную среду, концентрации гормонов, интенсивность освещения. Потом надо размножить, затем – укоренить, после – адаптировать.

– Для каждого растения своя схема? Нет какого-то плюс–минус общего алгоритма, который можно использовать?

– Алгоритм как раз плюс–минус общий, но часто бывает так, что даже внутри одного вида есть сортовые отличия. Допустим, один сорт жимолости хорошо развивается под определенным освещением, а другой высыхает.

– Каким растениям микроклональная технология не подходит?

– Чаще всего – краснокнижникам. Они и в естественной среде не очень хорошо растут, а в in vitro вообще плохо себя чувствуют.

– Если бы микроклональное размножение подходило для всех видов, наверное, исчезающие растения давно перестали бы быть исчезающими?

– Верно. Ко мне как-то приезжал специалист в сфере садоводства с Алтая. Я ему рассказал, что никак не можем золотой корень адаптировать. И он сказал мне, что родиола хорошо себя чувствует только на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря, это же горное растение.

– У нас был в гостях эксперт по родиоле розовой, и он также говорил, что ей нужна высота. А в лаборатории возможно создать условия гор?

– Можно открыть филиал на Алтае. Или нужна барокамера, но я, к сожалению, не физик.

– Оцените перспективы технологии микроклонального размножения.

– Число лабораторий растет, они все более востребованы, потому что сельское хозяйство активно развивается. К нам приходят новые веяния, например, интенсивные сады. Я ранее упоминал про сад жимолостью. Это же не просто сад. Там на одном гектаре растет примерно 3,5 тысячи растений, проложены системы фертигации, разработаны специальные схемы кормления, капельный полив по всей площади. Там есть система, которая готовит удобрения, смешивает их. И все это управляется оператором. Плюс есть беспилотники, которые по цвету листа оценивают состояние растений, и системы для отпугивания птиц.

– А в сфере лабораторий появились новые технологии?

– Сейчас активно развиваются генетические технологии. Особенно часто используются решения, которые позволяют по генетическим маркерам определить сорт растения. Создаются генетические библиотеки, в том числе и для плодово-ягодных культур. В Белоруссии, допустим, есть отличная библиотека для определения сортов голубики. У нас сейчас развивается направление жимолости.

– То есть вы создаете библиотеку?

– Не совсем мы, наши коллеги. Мы очень тесно связаны с Томским госуниверситетом. У нас много выходцев оттуда, я сам преподаю в этом университете. В штате нашей компании несколько кандидатов наук, доктор наук. И все мы сотрудники университета. В 2020 году на базе нашего предприятия при поддержке университета открылась лаборатория промышленной микробиологии. Студенты проходят у нас практику.

– Ваша компания пользуется государственной или региональной поддержкой?

– Мы активно сотрудничаем с нашим департаментом села, также у нас был грант. Одно из наших направлений – это научные исследования, и в рамках этой ниши мы взаимодействовали с Фондом инноваций. В результате получили грант на создание препарата по переработке органических отходов.

– Ранее вы отметили, что запустили направление лекарственных растений. Как вы оцениваете перспективы лекарственного растениеводства?

– Мы видим хорошие перспективы. У нас на Алтае есть производитель лекарственных растений. Я ездил к нему в гости два года назад и был очень удивлен, увидев поле, засаженное лопухами. Для меня тогда лопух был обычным сорняком. А тут человек специально засадил им поле, чтобы получить корень лопуха, который является сырьем для производства биологически активных веществ. Как раз для этого клиента мы размножаем лапчатку белую. Сейчас очень большой интерес к лекарственным растениям. Но немного печально, что тот же корень лопуха завозят из Китая, хотя его вполне можно производить самим.

– Насколько сильна зависимость от импорта?

– Зависимость есть, чего скрывать. Например, сейчас у нас тюльпаны стоят дороже роз, потому что проблема с завозом луковиц из Голландии. Но в наших силах исправить зависимость от иностранных поставок.

– В технологическом и интеллектуальном плане есть зависимость? Или у нас хватает технологий?

– С кадрами все хорошо, с интеллектуальной собственностью тоже. Мы столкнулись разве что с дефицитом реактивов в 2022 году, но логистические цепочки быстро перестроились. Как и в вопросе оборудования – мы перешли на отечественные и китайские решения. Допустим, раньше мы пользовались европейскими фильтрами для микробиологических исследований, теперь – китайскими, и никаких проблем. Китайский агар в два раза дешевле, чем итальянский, но лучше по качеству. Меня это очень удивило. Также появилось много неплохой китайской техники.

– Как я понимаю, сотрудничество с КНР налажено. А продукцию в Китай экспортируете?

– В Китай – нет, мы экспортируем в Казахстан биологические препараты.

– Есть ли у вас конкуренты? Какие основные преимущества вашей компании?

– Конкуренты, конечно, есть. Но наше преимущество – наш коллектив: молодой, трудолюбивый, с горящими глазами. По факту, мы уже создали небольшой научно-исследовательский институт. Наша уникальность еще и в том, что мы развиваем несколько направлений. В Томске есть предприятия, которые занимаются микроклональным размножением, – кстати, выходцы из нашей компании, – есть фирмы, которые торгуют биопрепаратами. Но вот такого, чтоб собрать все вместе, больше нет – только мы.

– Каким вы видите ближайшее будущее вашего проекта?

– Я вижу так, что мы вырастем примерно в пять раз. Сейчас мы собираемся расширять наши площади, потому что уже просто не вмещаемся. В прошлом году запустили торгово-производственную площадку, направленную на сектор B2C. Также у нас увеличилось число теплиц. Через пять лет хочется увидеть большой научно-производственный центр под одной крышей. Вполне вероятно, что добавим новые направления, но это очень тяжело прогнозировать. Могу сказать только, что весь оборот мы вкладываем в науку. Будем продолжать развивать и направление растениеводства, но на новом для нас уровне.